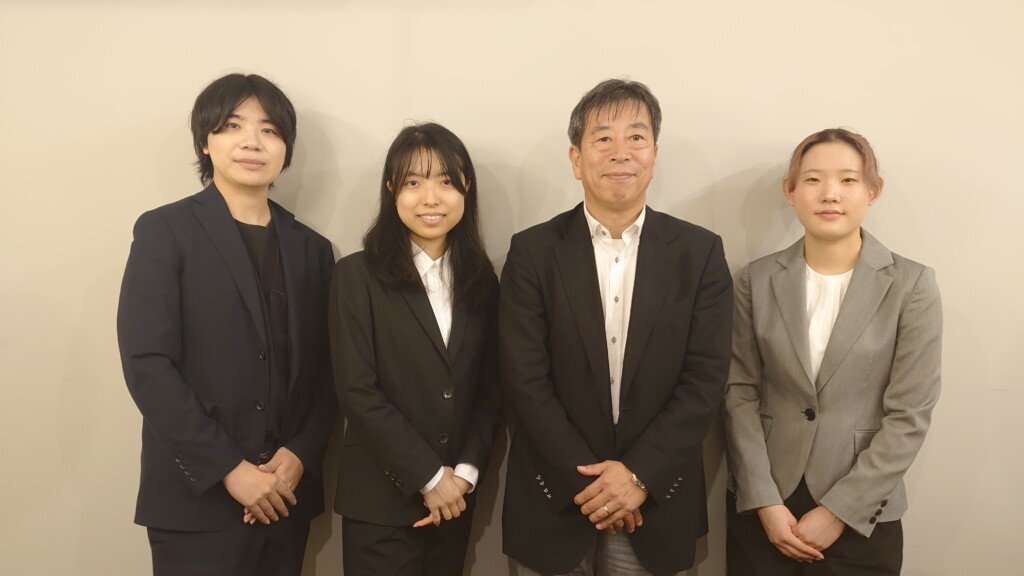

株式会社アトムチェーン本部 代表取締役社長 三谷敬三

量販店にはないお客様とのつながりで選ばれ続ける電器屋という選択肢

株式会社アトムチェーン本部 代表取締役社長 三谷敬三(みたにけいぞう)

■プロフィール

1986年 松下電器産業株式会社

国内家電商品マーケティング責任者

販売会社社長(地域電器店、家電量販店)

2021年 同志社大学

産官学連携、ベンチャー立上げ支援

2022年 株式会社アトムチェーン本部

取締役 経営企画担当

代表取締役 社長

21世紀にも「まちの電器屋という選択肢」を届け続ける、株式会社アトムチェーン本部。多くの人が、ネットショッピングや家電量販店を利用する現代で、「まちの電器屋」であるアトム電器が示す存在感とは何か。地域貢献を大切にしている強みと量販店ではできない唯一無二のサービスを伺った。

学生時代から「早く自立したい」と思っていました。そう思うようになったのは、実家が小さな町工場を運営しており、サラリーマンではなく個人事業主として、親が自立して働く姿勢を幼少期から見ていた影響もあったかもしれません。出身は香川県なのですが、親元を離れることで、経済的にも社会的にも、自立しようと考え、京都の大学へ進学しました。生活のために3つのアルバイトを掛け持ちしつつ、自分の人間関係の輪を広げるべく、クラブ活動にも参加しました。何か一つのことにのめりこんでいたというよりは、自立を重視した経験を積んだ大学生時代だったと思います。

■恩人に支えられて形成された社長という姿勢

新卒で松下電器(今のパナソニック)に入社し、35年間勤めました。その35年間では、3人の恩人に出会いました。1人目は、新入社員研修で指導員だった方です。その方に教えていただいたのが、「限定条件下の自己ベストは、自己成長につながる」という言葉です。いろんなルール、いろんな制限がある中で、どれだけ自分のその時のベストを尽くせるか。そして、ベストを積み重ねていくと、将来大きな差になり、成長につながるということを意味しています。この言葉は、今でも心に強く残っていますし、どんな立場にいても活きてきます。たとえば、社長になっても、自由になんでもできるわけでありません。むしろ制限が増える立場です。制限が増える立場でも自己ベストを尽くしたおかげで、責任や権限を任せてもらえる立場につけたのかなと思います。この言葉は、いまでも常に意識しています。

2人目は、松下電器時代の部長です。根性論が強かった会社の中で、その方は理論を使って会社のビジネスをどう進めていくかを指導してくださる方でした。まるで学者のような方で、常にビジネスの進め方について、何度も何度も手直しされ、頭に熱が上るほど繰り返し考えさせられました。ロジカルの大切さと理論をどう実践に変えるか。そして、暗黙知を理論知に変えないと、人に伝わらないということを叩き込まれました。これは、ビジネスを進めるうえで非常に大事なことだったと思います。

3人目は、会社の現場で働いてくれている社員です。社員が動いてくれないと、どんな成果も出てはきません。理論がいくら正しくても、実践では正しいところ、そうじゃないところがあって、それを受け止めて一所懸命に働いてくれる。現場力の大切さを教えてくれたのは当時の社員です。

思い出深いのは、東北、北海道を管轄する販売会社の社長を務めていたときです。赴任したのは東日本大震災から2年が経過した2013年だったのですが、復興は進んでおらず、壊れた家はそのまま、道路も使用困難で仮説住居がずっとある状態でした。その時に、この地域で頑張る地元の電器屋さんと仕事をさせてもらったのですが、彼らは「この土地で商売をやって、育ってきた」という意識が非常に強い。その想いに感動する一方で、こうした方々がいて地域が成り立っているのだと肌身で学ばせてもらいました。その経験が、地域貢献できる仕事に就きたいという想いにつながりました。その後、地域に向けた電器屋さんをサポートしながら、事業展開をしていくというこの会社に縁あって出会い、入社を決めました。

■まだまだ発展途上の会社だからこそ、社員の声を大きくしたい

現在、アトム電器は個人事業主が「21世紀型電器店」として独立・開業できるフランチャイズチェーンで、全国約870の店舗を展開しています。このビジネスで大切なのは、お客様に対して電器商品を売っていくことのみならず、関係性をつなげていくことだと感じています。お客様のお話しの相手や、電器商品を通したつながりを通じて、地域貢献や社会貢献できるのは、この仕事の一つの魅力だと思います。また、50人程度の小さな会社なので、一人ひとりの業務の裁量の幅が大きいため、自分たちが仕事に直接関与できる度合いの大きさも魅力の一つかなと思います。

この会社は、まだ発展途上だと思っています。個人事業主と会社の違いの一つは、社員が独自に権限を持ってやりたいことをやっていける環境だと思います。その会社で働く社員が何年か経って、自主的にいろんなことを考えながら、行動につなげていくようになるでしょう。そのとき、会社の目的や関連するお店への貢献、自分の将来が作れる制度などがあるような、発展性を生む会社にしたいと思っています。そうした点で、発展途上の会社としての新たなあり方を、共に創っていけるのは私にとっても大きな魅力ですね。

■お客様の選択肢であり続けるためのつながり

まちの電器屋は選択肢の一つだと思っています。量販店だけではなく、ネットショッピングなどの選択肢もあるなかで、お客様のニーズによってどこをチョイスするかは変わってくるでしょう。現物がわかっていればネットで買いたいでしょうし、大きい商品は現物が見たいから量販店で買う。そうした選択もいいでしょう。あと、大きなポイントは修理です。買う時はいいけど、買った後の修理はどうするかを考えると、まちの電器屋という選択肢もあるでしょう。

お客様がお客様の価値観で商品を選ぶ。そのニーズがある限りは「まちの電器屋」の存在意義はあると思います。お客様一人ひとりに向き合えるという良さこそが、個人事業主の良さでありニーズだと思います。それにお応えするツールとして大事にしているのはニュースレターです。ニュースレターは「うちはこういうお店です」と自己開示していく重要な手段です。

それぞれのお店で書く内容は違いますが、重ねていくとお客様との密接度が上がっていき、いざお客様が家電を購入、相談する際の選択肢になっていくように思います。これは、量販店ではできない個人事業主の強みです。

■大学生へのメッセージ

「今」この瞬間を真剣に生きてほしいです。その中で「自分とは何ぞや?」「自分は誰なのか?」「自分はなぜ生きるのか?」を常に考えてみてください。なぜかというと、会社や仕事は生きる目的ではなく、生きる手段にすぎません。では「自分が生きる目的は何か」。それを考えるには、その前に「ド真剣」に生きていないと、考えられないと思うんですよね。だからこそ、自分の人生を「ド真剣」に生きながら、自分の人生とは何かを、突き詰めてほしいです。

学生新聞オンライン2025年8月19日取材 専修大学2年 星萌果

法政大学4年 島田大輝/城西国際大学2年 渡部優理絵/専修大学2年 星萌果

この記事へのコメントはありません。