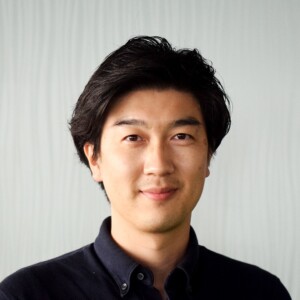

衆議院議員 青柳陽一郎

社会の変化に寄り添い、国会を動かす政治家に

衆議院議員 青柳陽一郎 (あおやぎよういちろう)

■プロフィール

1969年生まれ。国務大臣政策秘書を務め、2012年衆議院選挙で初当選。現在5期目。立憲民主党 国会対策委員長代理、神奈川県連代表に就任、日本ユネスコ国内委員も務める。「ベトナムフェスティバル」共同委員長、「チャイナフェスティバル」事務総長など国際交流イベントを多数実施。早稲田大学大学院公共経営研究科修了、横浜市出身。

地域の声に耳を傾けながら、国政の最前線で改革に挑み続ける青柳陽一郎氏。国会のオンライン化やペーパーレス化など、目に見えにくい分野での効率化を進め、より開かれた政治の実現を目指してきた。変化の時代にあって、人と人とをつなぎ直す政治の在り方を問い続けている。

■学生時代について

政治家という職柄につく人は、小さな頃から「将来政治家になろう」「政治家になってこの国を変えよう」と大きな目標や意志を持っている方が多くいます。しかし、私自身は最初から政治家になろうと考えていたわけではなく、体育会系のサークルで活動したり、友人と旅行や趣味に高じるなど普通の大学ライフを送っていました。ただ、「政治の話を全く聞いていなかったか?」と言われればそうではありませんでした。父親はもともと政治に関心が強かったことに加え、起業して会社を経営し、政治家との付き合いも多い人でした。ですから、政治や政策、社会情勢の話は学生のころ頃からよく耳にしていたのです。一年に及ぶ海外での生活から帰国した大学最後の年、父親から「政治家の事務所で鞄持ちをしてこい」と言われ、右も左もわからない政治の世界に飛び込んだのが、政治に足を踏み入れたきっかけです。

そこからは実に厳しい日々の連続でした。朝早くから夜遅くまで毎日働きました。とにかく代議士の役に立ちたい、というか足手まといにならないよう必死に働いたことを覚えています。そうやって一生懸命に仕事をこなしているうちに気に入られ、仕事ぶりが認められ、ふと気づいたらそれなりのポジションもいただいていました。次第に「政治の世界の仕事はやりがいはあるな」と思うようになりました。また、社会が直面する課題を目にし、それを変えようと必死に取り組む代議士の姿勢を間近で支えていくうちに自分の中でも問題意識がどんどん高まっていきました。

■大臣の政策秘書を経て、出馬。そして、当選

学生インターン(鞄持ち)から若手秘書時代は本当に大変だったのですが、任される役割や責任ある仕事が増えて「自分がやらなければダメだ」という意識も高まっていきました。国務大臣の政策秘書として内閣での仕事を経験し、その後、仕えていた議員が引退し、いよいよ自分も政治の世界に挑戦しようと、まずは多くの先輩方に相談に行きました。2012年当時、ベンチャー政党として注目を集めていたみんなの党という政党の幹部の方からお誘いをいただき、選挙に出馬することを決めました。その決め手となったのは選挙区です。どうしても自分が育った街、横浜市保土ケ谷区での出馬にこだわりました。お陰様で2012年、2014年、2017年、2021年、2024年と五期連続当選し、現在は野党第一党の立憲民主党でお役をいただいて働いています。

■主な取り組みについて

国会の仕事は、法律と予算をつくることです。国会には会期があり、そのため法律は内容もさることながら、その法律を審議するスケジュールがとても重要になります。私が担ってきた「議院運営委員会の筆頭理事」という仕事は、国会日程を組み立て、充実した審議を行い、会期内に法案や予算の成立をさせるか、修正するか、廃案とするかを判断していきます。地味ではありますが、国会運営の根幹を支える大切な仕事だと感じています。

私自身が議院運営委員会で主導した国会改革の取り組みは、大きく分けて3つあります。

一つは「国会のデジタル化・オンライン審議の導入」です。国会改革というのは目立たないものが多いのですが、時代に合わせた不断の改革が必要です。その中でも、私が特に力を入れたのが「国会のデジタル化」でした。これまで国会ではオンラインによる審議が一切認められていませんでした。私は、この状況を変えるために、憲法解釈の見直しから法律改正、制度や予算の整備に至るまで、一つひとつ丁寧に進めてきました。

デジタル化という言葉だけを聞くと簡単なことのように思われるかもしれませんが、実際には憲法に明記されている国会の出席の定義まで議論があり、実現までには一定の年月と多くの調整を要しました。この取り組みによって、国会における質疑や議論がより柔軟に行えるようになり、デジタル時代にふさわしい新しい国会運営の第一歩を築くことができたと感じています。

二つ目は、「国会におけるジェンダー・多様性改革」です。日本の国会は、世界の民主主義国家の中でも女性議員の比率が非常に低いという現状があります。私は「多様性こそ国会が率先して示すべきだ」との考えから、制度面での改革を進めました。具体的には、妊活休暇の導入、育児休暇制度の創設、出産を欠席事由として正式に認める制度改正を行いました。こうした取り組みは民間企業から見ると相当遅れていました。これは国会のあり方を変える本質的な改革だったと考えています。女性や若手がより安心して政治の場に立てる環境を整えることで、国会そのものが社会の多様性を映す存在になることを目指しています。この改革は、ジェンダー研究者や大学関係者などからも高い評価をいただいています。

そして、三つ目は「孤独・孤立対策推進基本法の制定」です。日本では残念なことに自殺者数や自殺率が依然として高く、特に若い世代の自殺が深刻な社会課題となっています。その背景には、孤独や引きこもり、社会的孤立といった問題があると分析されています。こうした現状を受けて、私は「孤独孤立対策推進基本法」の制定に取り組みました。この法律は、孤立や孤独に陥る前の段階で支援体制を構築し、また孤立してしまった人が再び社会に戻ることを支援するための枠組みを整えたもので、国や自治体、地域社会が一体となって対策に取り組むことを定めたプログラム法であり、私はその法案の取りまとめ責任者を務めました。社会全体で人と人とが支え合える仕組みをつくることも、政治の役割だと考えています。

■大学生へのメッセージ

とにかくいろんなことを挑戦してほしい。失敗が貴重な経験になる年代なので、面白そうと興味を持ったら、やってみる、会ってみる、行ってみるのがとても重要です。ネットの情報だけではなくて、実際に触れてみてほしい、感じてみてほしいのです。世界の国を回ると、面白い人、刺激的な体験などに出会えますし、同時に日本のすばらしさにも気づくのではないでしょうか。ぜひ、若いうちに世界を見る経験をしてみてくださいね。

学生新聞オンライン2025年10月23日取材 情報経営イノベーション専門職大学2年 山田千遥

城西国際大学2年 渡部優理絵/情報経営イノベーション専門職大学2年 山田千遥

-1-300x300.jpg)

この記事へのコメントはありません。