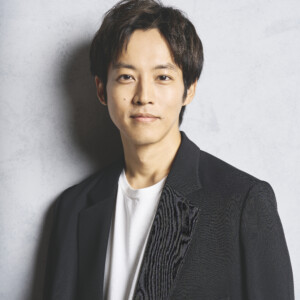

東急リバブル株式会社 代表取締役社長 太田陽一

川上の情報を捉え、組織に展開することで多様なニーズに応える

東急リバブル株式会社 代表取締役社長 太田陽一(おおたよういち)

■プロフィール

1960年9月生まれ、東京都出身。早稲田大学法学部卒業後、1983年東急不動産に入社。1995年東急リバブルに出向。2007年経営企画部長、2012年流通事業本部副本部長と、事業部門・スタッフ部門の業務を幅広く経験。2012年6月同社取締役執行役員、2014年4月取締役常務執行役員、2019年4月代表取締役社長。趣味はサックス、読書、城めぐり。

東急不動産や東急リバブルで営業や労務、経営企画など、幅広い業務を経験された太田社長。不動産流通業界を牽引する東急リバブルは、なぜ多様化する顧客のニーズに応えられるのか。太田社長の考える会社の魅力と、仕事において大切にされている価値観についてお伺いした。

■バレーボールコーチと読書から学んだこと

大学1・2年生の頃は、高校バレーボール部の学生コーチに熱を注いでいました。私自身、バレーボール部だったのですが、やりがいがある一方、年の変わらぬ後輩の指導は難しくもありました。その中でストレッチした目標を目指したハードな練習や、体育会系の熱い指導方法に耐えられず、辞めてしまうメンバーも多かったです。でも、それでも残ってくれた高校生たちをどう導くべきか、試行錯誤しながらの日々でしたね。

学生生活後半は、とにかくよく本を読んでいた気がします。ジャーナリストの仕事に憧れていたこともあり、まずは世の中の仕組みや自分自身を知ろうと、近現代の「古典」といわれる本を読んでいました。世の中に自分を当てはめて、自分とは何者か見つけていく。大学は法学部でしたが、専門的な知識だけではなく、今後の生き方を考えることに時間を割いていたように思います。バレーボールコーチの経験からは、「組織における人の動かし方」を学び、読書からは「自分が大切だと思う価値観」を得られたように感じます。

■街づくりへの憧れと苦労

私は新卒で東急不動産に入社しました。当時はメーカー全盛の時代でしたが、あまり知識がなかったので、自分がメーカーで何をするかイメージが湧かなかったんですね。ただ、就職活動をする中で、自分が一番ワクワクすると思えたのが「街づくり」でした。鉄道を敷いたり、大学を誘致したりと、街づくりに関わって社会資本を整えていくことに憧れを抱き、最終的には、大手デベロッパーの中で街づくりに1番力を入れていた東急不動産を選択しました。そのころ東急不動産は、大規模開発事業に力を入れていました。大規模開発というのは、資金回収に10年かかるような大きな事業です。新卒で配属となった関西での新築を販売する営業職から始まり、その後は再開発事業に携わり、建て替えプロジェクトのため、団地の居住者に交渉して周っては、地権者との合意形成に奔走するなど苦労の毎日でした。関西で約10年過ごし、本社で労務管理を3年した後、東急リバブルに出向となり、新築販売部門を経て、本社スタッフ部門を担当することとなります。ここでは主に管理職として、人事や経営企画なども含め、スタッフの仕事を経験しました。

■情報を共有し価値を付ける

東急リバブルは、事業領域が広いことと、会社が好きな社員が多いことが魅力だと思っています。個人のお客さま向けに不動産の査定や物件紹介をしたり、法人向けに企業の不動産活用をサポートしたりと、様々なニーズに応えられるようにしています。全国に200ヶ所以上の営業所があるので、直接お客さまと接点があることを生かし、不動産に関連する情報の流れを捉えて、その活用方法を見出しています。これは全事業部門が連動し、情報がスムーズに行き渡る仕組みがあってこそできることです。私たちの仕事は、不動産を売るのではなく、情報に価値をつけること。例えば、街の仲介業者から得られた情報を、都心の分譲マンション事業に生かすなど、情報が流れる仕組みがあってこそ最適解を得ることができるのです。そして、企業理念はありますが、それだけではなく、当事者として社員各々が組織の目標設定にかかわり、その中で自分の役割を定めることで、自然と求心力が湧いてくる風土があるように思います。定量的な視点だけではなく、定性的な観点からものごとを考えることも、目標やプロセスの立て方として大切ですね。

■3つの好循環が生むメリット

東急リバブルでは、「お客様評価・働きがい・事業競争力」の3つをバランスよくレベルアップすることを目標としています。お客さまのニーズに応えることができれば、社員の達成感ややりがいが生まれ、仕事へのモチベーションが事業に勢いを生むという好循環が生まれるわけです。昨今はIT化やDX化が進み、手続きや契約も全てデジタルでできてしまう時代ですね。ですが、最も重要なのは“お客さまがどう感じているか”です。お客様対応のリアルとデジタルの境界という課題について、ホスピタリティをもってニーズを紐解くことは、我々人間にしかできないことだと思います。そして、ニーズに応えると同時に、今の時代の要請に応えることも両立しなければなりません。地価の高騰や空き家の増加などといった時勢から、市場を見て事業方針を判断することもあれば、個々のお客様ニーズから視点を得ることもあります。どちらかに偏るのではなく、両方をバランスよく検討しながらチャンスを見定めることも仕事の醍醐味なのです。

■学生へのメッセージ

学生の皆さんにはぜひ、「二刀流・三刀流」を意識してほしいと思います。大谷翔平選手が投手と打者の二刀流でどちらも成功していますが、1つのことだけではなく、同時に複数の事を全力で挑戦することが大切だと感じます。というのも、社会人になると、仕事に家庭に趣味にと「二刀流・三刀流」の連続だからです。まさに、最近は2・3年生から就職活動が始まりますが、勉強もサークルなどの活動も手を抜かないで欲しい。時間を効率よく使いさえすれば、どれも中途半端にすることなく、自分自身の進化に繋げることができます。就職活動は自分を見つめ直す絶好の機会でもあるので、勉強やサークルと両立して、自分を探す今の時期を楽しんでほしいです。

学生新聞オンライン2025年2月6日取材 上智大学3年 白坂日葵

上智大学3年 白坂日葵/城西国際大学1年 渡部優理絵/文化服装学院2年 橋場もも/日本大学4年 鈴木準希

この記事へのコメントはありません。