駐日ポーランド共和国大使館 次席 トマシュ・グヴォズドフスキ

■ポーランド共和国ポーランドは中央ヨーロッパに属する内陸国で共和制国家。首都はワルシャワ。面積は31.39万平方メートルと日本の...

■ポーランド共和国ポーランドは中央ヨーロッパに属する内陸国で共和制国家。首都はワルシャワ。面積は31.39万平方メートルと日本の...

■メキシコ合衆国メキシコは北アメリカ南部に位置する国で連邦共和国(合衆国)。首都はメキシコシティ。面積は196万平方キロメートル...

■マレーシアマレーシアは東南アジアに位置し、マレー半島とボルネオ島の一部からなる。首都はクアランプール。面積は約33万平方キロメ...

2025年12月29日から東京国際フォーラム ホールB7にてJ-CULTURE FEST presents 詩楽劇「八雲立つ」が...

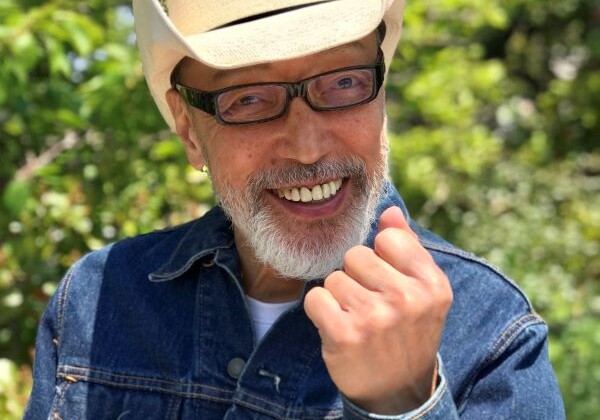

ドジャース、ロバーツ監督はレギュラーで出演するABEMA TVに、ワールドシリーズ後上機嫌で登場。いつもはドジャースタジアムの監...

熱中が人を育てる。人にやさしいまち大磯をめざして。 大磯町 町長 池田 東一郎(いけだ とういちろう) 学歴開成中学卒業開成高校...

2025年12月28日から、東京・博品館劇場にてReading Act「スクルージと呼ばれた男」が開幕しました。イギリスの国民的...

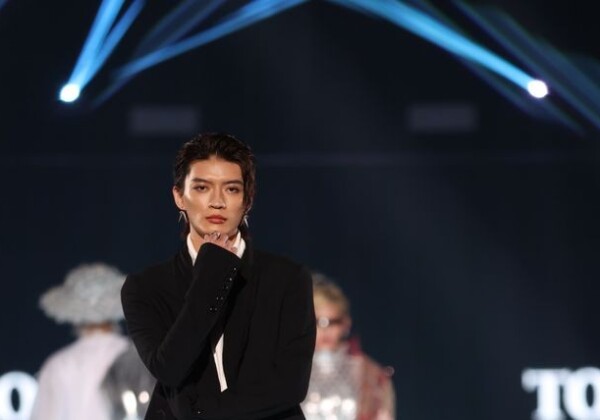

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WI...

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WI...

「体は資本」。技術と知恵で、食の豊かさを追求する。 アサヒグループ食品株式会社 マーケティング二部 アマノフーズブランド商品開発...

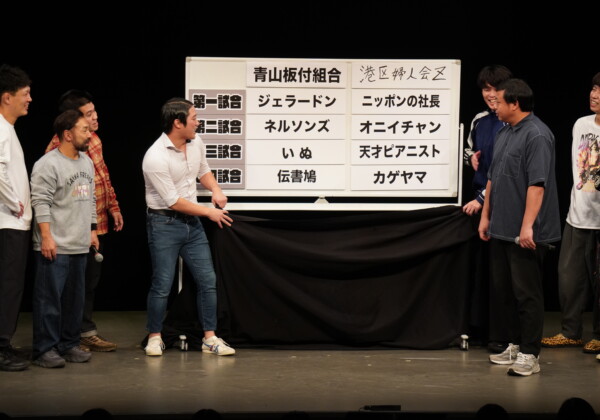

吉本興業初のコントを中心とした“笑い”の新たな拠点・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて、よしもと芸人による...

株式会社アミューズ、エイベックス株式会社、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント、株式会社ポニーキャニオンは、エンタテイ...

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WI...

静岡県知事 鈴木康友氏 令和7年10月29日(水)、ANAインターコンチネンタルホテル東京にて「令和7年度ふじのくに交流会」が開...

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WI...

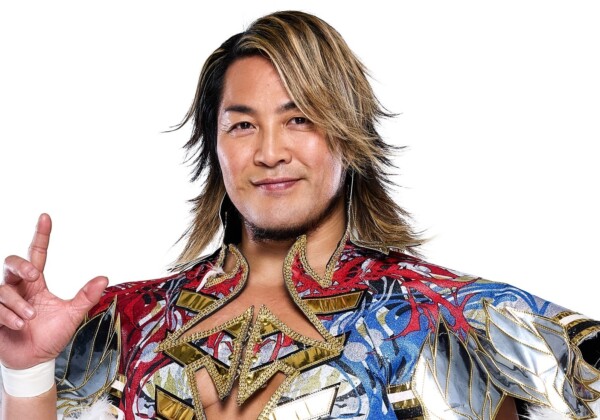

プロレスを愛し続けた情熱が、新時代を創る ©︎新日本プロレス 新日本プロレスリング株式会社 代表取締役社長・プロレスラー 棚橋弘...

「Movement is Life」でモビリティ開発から新たな領域へ 株式会社フィアロコーポレーション 代表取締役社長 岩﨑晃彦...

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WI...

挑戦が個性を輝かせ、革新が未来を切り拓く 株式会社吉野家ホールディングス 代表取締役社長 成瀨哲也 (なるせてつや) ■プロフィ...

人間を救うのは、人間だ。「理論」と「人道」をつなぐ道とは 日本赤十字社 社長 清家 篤(せいけ あつし) ■プロフィール日本赤十...