熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン2025

多和田任益さん・嘉島 陸さん・鳥越裕貴さん・木﨑ゆりあさんが再集結! 撮影:サギサカユウマ 2025年12月18日から東京・紀伊...

多和田任益さん・嘉島 陸さん・鳥越裕貴さん・木﨑ゆりあさんが再集結! 撮影:サギサカユウマ 2025年12月18日から東京・紀伊...

2025年12月19日から東京国際フォーラム ホールCにてミュージカル『サムシング・ロッテン!』が開幕しました。ブロードウェイで...

私だけのモデルの道を切りひらいていく モデル 美絽(みろ) ■プロフィール2008 年生まれ、東京都出身。スカウトを機にデビュー...

-600x420.jpg)

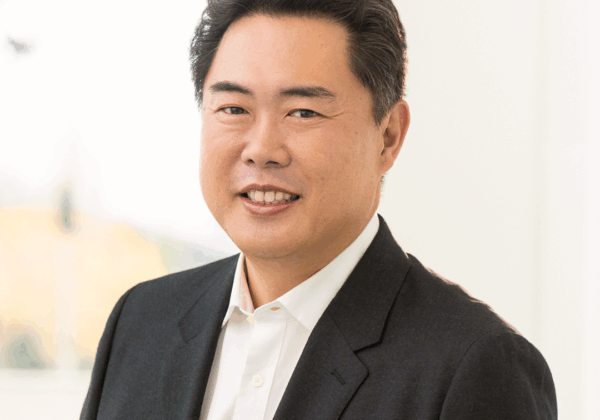

良質な住環境、快適な都市環境を実現し住み続けたい街に 流山市長 井崎義治(いざきよしはる) ■プロフィール1954年東京都杉並区...

2025年12月9日にミュージカル『十二国記 -月の影 陰の海-』が東京・日生劇場にて開幕しました。「十二国記」は、小野不由美さ...

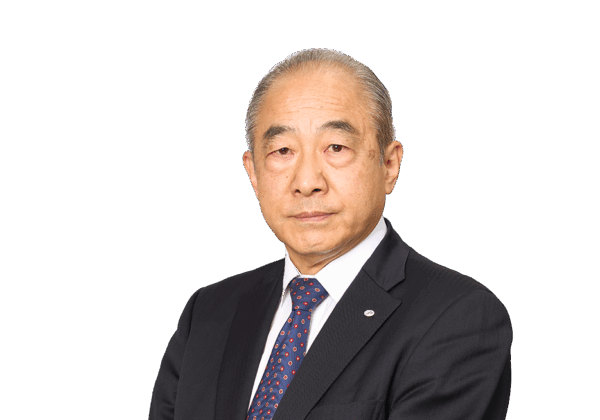

「世界にお菓子で笑顔を」不二家への想いと夢 株式会社不二家 代表取締役社長 河村宣行(かわむら のぶゆき) ■プロフィール195...

音楽の温かみを感じられる、学生ならではの経験を 学生団体SAfro FAmily(サフロファミリー) 代表 上智大学 理工学部物...

一番好きな季節がやって来た。夏も大好きなのだが、間もなく訪れるクリスマスシーズンに日々ワクワクしている。若い頃から好きだったが、...

三浦宏規、加藤清史郎、渡邉蒼-600x420.jpg)

2025年11月24日東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)にて『デスノート THE MUSICAL』が開幕...

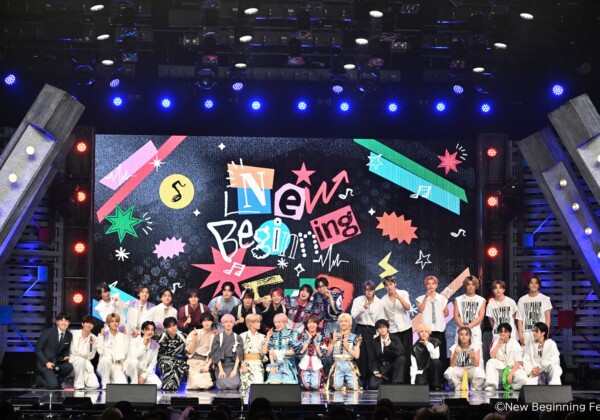

New Beginning Fes制作委員会は、2025年8月21日(木)に、お台場特設会場(フジテレビ湾岸スタジオ内)にて、「...

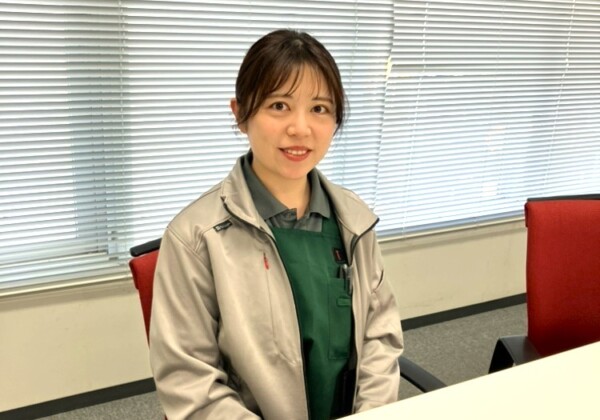

言われたことだけでなく、常にプラスアルファの提案を 株式会社永谷園 マーケティング本部 R&D統括部 中嶋梨絵(なかしまりえ) ...

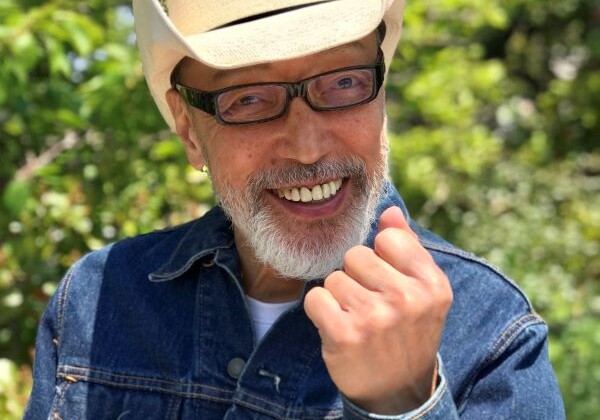

自分の表現が、人の人生を変えるきっかけになるように。 俳優・タレント・ミュージシャン ソニン ■プロフィール2000年に歌手とし...

笑い合い、寄り添い合う、ふたりのトリセツ ■ファッションモデル・タレント ゆきぽよ2012年、雑誌『egg』の読者モデルとしてデ...

左から ゆうちゃみ/ウエンツ瑛⼠/⽻⽥美智⼦/⼩林幸⼦/くれいじーまぐねっと(エア・UraN・浅見めい) ケンミンショー旅アワー...

想定外を力に、世界と人を繋ぐ体験を創る ソニー・インタラクティブエンタテインメント 社長 CEO 西野秀明(にしの・ひであき) ...

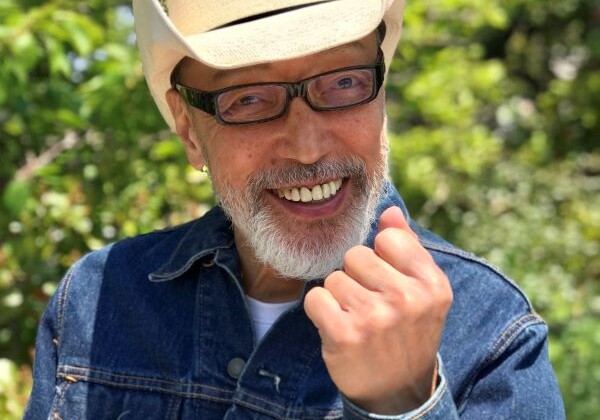

めざしているのは、本当に支援を必要とする人に手を差し伸べられる「優しい街」 四街道市長 鈴木陽介(すずきようすけ) ■プロフィー...

2024年4月、荒牧慶彦さん企画作品として大好評のうちに幕を閉じた、 剣劇「三國志演技」の第一弾【剣劇「三國志演技〜孫呉」】。...

買うだけじゃない、自販機で「選ぶ楽しさ」を ダイドードリンコ株式会社 執行役員 マーケティング部長 坂本大介(さかもと だいすけ...

誰か私の「甘い物大好き病」を止めてくれませんか!18歳から始まった甘い物大好き病。20歳の頃には千代田区九段にある甘味処「初音」...

冬の⾵物詩・サンタクロース姿で⾮⽇常を体験しながら街中でのパレードや公園でのランニングを楽しみ、参加費を活⽤して病気とたたかう⼦...