HAKUBA MOUNTAIN Festival 2025

2025年9月20日・21日に国際山岳リゾート「白馬村」にてHAKUBA Mountain Festival 2025が開催され...

2025年9月20日・21日に国際山岳リゾート「白馬村」にてHAKUBA Mountain Festival 2025が開催され...

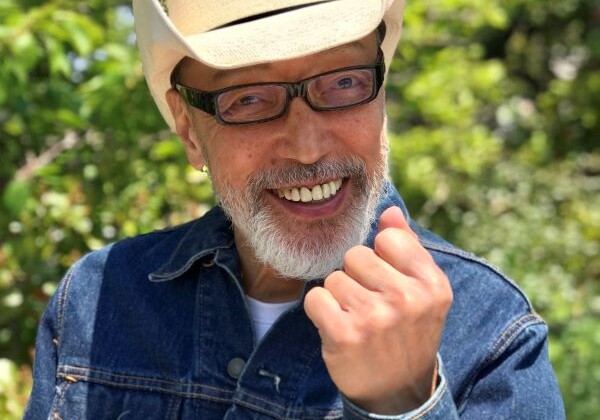

テレビ局とスポンサーの関係を考えてみた。民放テレビの場合、番組のスポンサーになって貰い、放送時間に見合った放送料金をそのスポンサ...

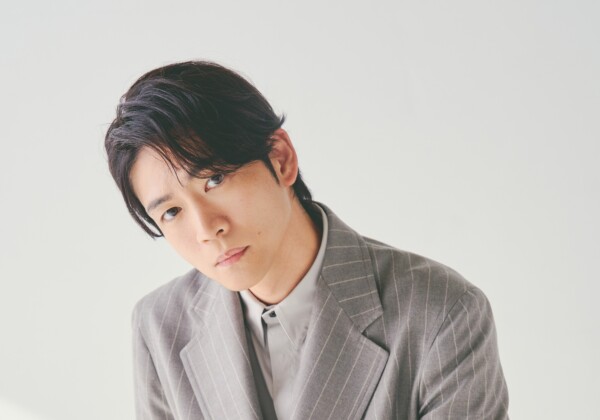

将来は、お客様を楽しませるユーモアある歌舞伎役者に 歌舞伎俳優/俳優 尾上眞秀(おのえ まほろ) ■プロフィール2012年9月1...

2025年11月2日にミュージカル『バグダッド・カフェ』が東京・シアタークリエにて開幕しました。本作の原作は、1987年に制作さ...

TOP CONNECT 株式会社(東京都中央区/代表取締役 内田雅章、以下 TOP CONNECT)は、若者の映画館離れやコロナ...

上戸 彩(うえと あや) ■プロフィール1985年9月14日生まれ。1997年「第7回全日本国民的美少女コンテスト」をきっかけに...

ソニー・ミュージックエンタテインメントが手掛ける個性派演劇集団「劇団番町ボーイズ☆」の第15回本公演「祈蛸異聞」が、10月22日...

一つひとつの役に、今の自分のベストを! 俳優 山田杏奈(やまだあんな) ■プロフィール俳優。2001年1月8日生まれ。2018年...

今、日本のファション業界は空前の古着ブームとなっている。渋谷、原宿、高円寺、下北沢といった若者の集まる街の洋服屋さんの半分位が古...

俳優 天海祐希(あまみ ゆうき) ■プロフィール1967年8月8日生まれ、東京都出身。1987年に宝塚歌劇団に入団。1995年に...

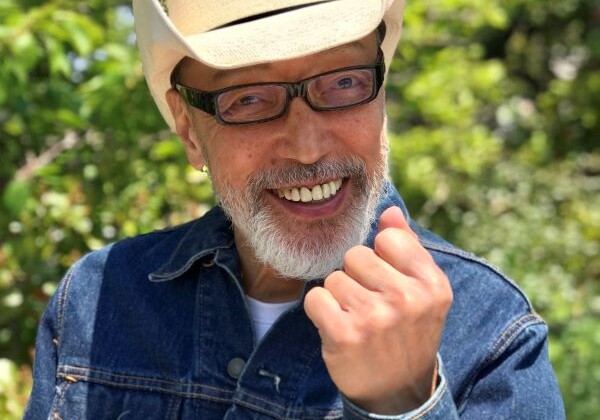

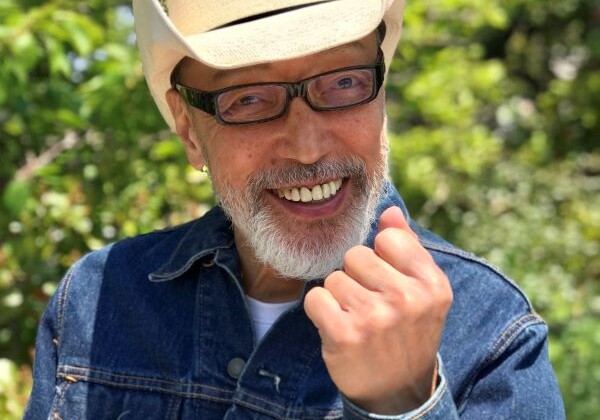

映画で豊かになった人生 与えられる側から与える側に 俳優 水谷豊 (みずたにゆたか) ■プロフィール1952年7月14日生まれ。...

量販店にはないお客様とのつながりで選ばれ続ける電器屋という選択肢 株式会社アトムチェーン本部 代表取締役社長 三谷敬三(みたにけ...

2025年10月12日シアターサンモールにて三人芝居「クリエイターズハイ!!!」が開幕しました。東映プロデュースでおくる“本田礼...

2025年10月10日に東急シアターオーブにてミュージカル『エリザベート』が開幕しました。1996年に宝塚歌劇団により日本初演、...

2025年10月5日赤坂芸術祭2025「血は立ったまま眠っている」が東京・赤坂サカス広場 特設紫テントにて開幕しました。「赤坂芸...

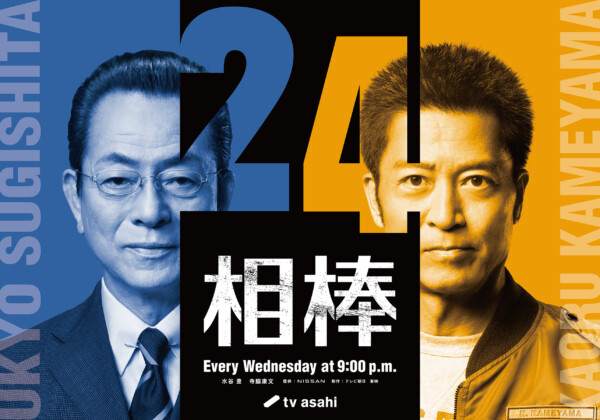

夢を叶える秘訣は、好きなことをやり続けること 俳優・シンガーソングライター 松下洸平(まつしたこうへい) ■プロフィール1987...

音・音楽の力で、人々の個性輝く未来を創る ヤマハ株式会社 代表執行役社長 山浦 敦(やまうら あつし) ■プロフィール長野県生ま...

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WI...

2025年9月6日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WI...

朝の散歩が好きだ。普段車移動が多いのでどうしても運動不足になりがち。そこで30年くらい前から週2回程度の散歩をルーティンにしてい...