第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER ~岩瀬洋...

2024年9月7日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WI...

2024年9月7日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WI...

2024年9月7日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WI...

2024年9月7日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WI...

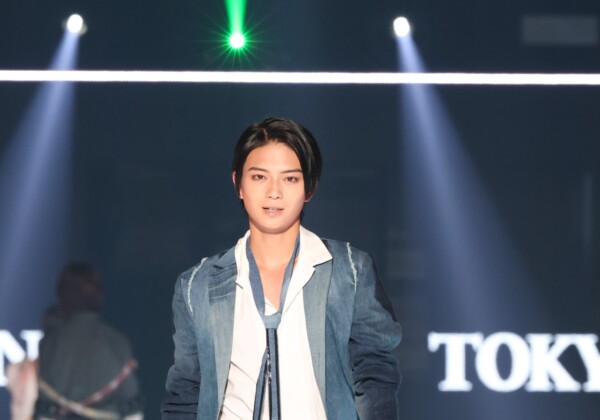

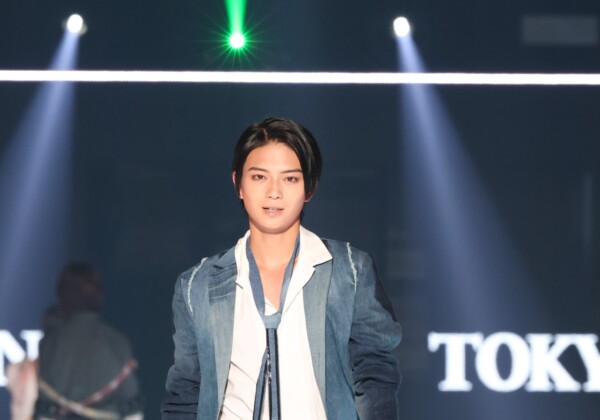

止まらず動き続ければ、きっとチャンスに巡り合える 俳優 町田啓太(まちだけいた) ■プロフィール2010年に俳優デビュー。NHK...

「相手の立場で考える」というカルチャーが、最大の価値を生む シスコシステムズ合同会社 代表執行役員社長 濱田義之(はまだよしゆき...

ゆでガエルが大変身! デジタル技術を活用し、「新しい駅」を生む 西日本旅客鉄道株式会社 取締役兼常務執行役員 デジタルソリューシ...

お客様にとっての最善を考えた事業づくり。ゲオが豊かな生活を支える 株式会社ゲオホールディングス 代表取締役社長執行役員 遠藤結蔵...

偶然は自分で作ることができる 大事なのはマインドセット 株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役社長(CEO) 矢田素史(やだ も...

改めて言うまでもなく、今期の大谷選手の活躍は想像を絶する凄さだ。今シーズンが始まる前、彼には二つの大きなアクシデントがあった。昨...

『プロデューサーの仕事は、思い通りにならないからこそ面白い』 株式会社AbemaTV プロデューサー 樫尾 魁(かしお かい) ...

飯田を若い力で盛り上げる! 地域団体いいらぼ 代表 宮下あかり 長野県飯田高等学校3年 https://www.instagr...

いままでにない「新しい投資」で、挑戦する起業を応援する 株式会社FUNDINNO 代表取締役COO 大浦学 (おおうら まなぶ)...

『古き良き技術と新しい技術の融合で、未来を創る。』 三井住友トラストグループ株式会社 執行役常務兼執行役員CISO三井住友信託銀...

2024年8月2日、合同会社Y COMPANY(本社:東京都目黒区 代表社員:オルズグル)主催、株式会社ユニークや一般社団法人ユ...

東京は10月になっても夏日が続き、行きつけの洋服屋さんの店頭の半分はTシャツが占めている。ハロウィンの飾り付けをしているが夏服に...

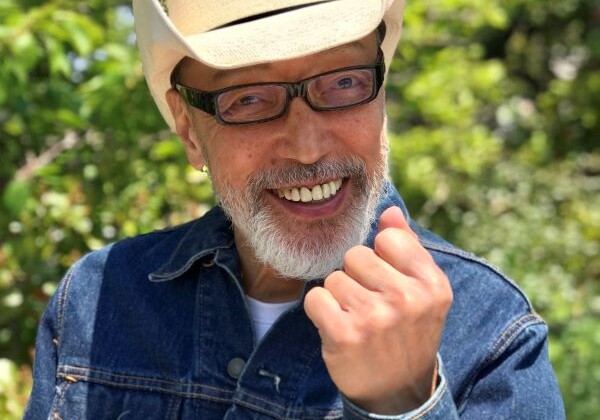

メンズライフスタイル誌『OCEANS』が今年一番いい顔をしていた人を選出するOCEANS Feel So Good Award「...

理系で培った分析で、何色にでも染めていくクリエイティブを SMDO(Sano Minami Design Office) 代表 ...

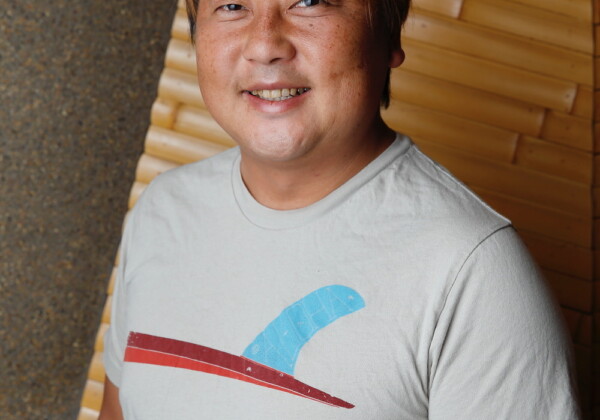

新しい飲食業の形、地域と共に歩む未来 株式会社Big Belly 代表取締役 大林芳彰(おおばやしよしあき) ■プロフィール 1...

今年で4回目を迎える「KIMONOIST2024」(キモノイスト)。コロナ禍の2021年に発足した「KIMONOIST」は、本ア...

ミスコン挑戦が導く自分の成長 ミスミスター青山コンテスト2023 準グランプリ青山学院大学 法学部法学科 4年 伊藤日菜子(いと...