小川未祐 めざすのは、自らを表現するお芝居

■プロフィール 中学生時代にプロダンサーとして活動し、高校2年時に女優としても活動を開始する。初作品は小川紗良監督の「最期の星」...

■プロフィール 中学生時代にプロダンサーとして活動し、高校2年時に女優としても活動を開始する。初作品は小川紗良監督の「最期の星」...

■プロフィール 2005年生まれ、東京都出身。8歳から芸能活動をスタートさせ、映画「ミックス。」で俳優デビュー。フジテレビ「隣の...

■プロフィール 2018年に「ミスセブンティーン2018」に選ばれ、雑誌セブンティーン専属モデルとなる。翌年1月放送のフジテレビ...

障がい者との健常者の垣根を超え、共に交流し暮らしていく社会へ ■プロフィール 八雲学園高校卒業。平成8年、SPEEDのメンバーと...

100%の正義はない。だからこそ「選択」できる社会を作りたい ■プロフィール 1960年生まれ。上智大学卒業。帝国ホテルに入社。...

恒久平和な社会の構築を目指して~戦争の風化を防ぎ、平和の尊さを継承する使命を胸に~ ■プロフィール 昭和18年新潟県十日町市生ま...

議員バッチの重みをこの胸に。政治家とは、国民の希望を叶える仕事である ■プロフィール 昭和40年8月18日 東京都生まれ昭和59...

与党を動そう。野党だからできる事がある ■プロフィール 1978年7月広島県で被爆2世として生まれる。共立女子短期大学卒業。放送...

■プロフィール 東京都出身、2000年10月26日生まれ。2019年女優活動を開始。ドラマ・映画・MVと幅広く活躍中。「きれいの...

■プロフィール 1990年2月20日生まれ。奈良県出身。2015年に中田ヤスタカプロデュースによる『前髪切りすぎた』でアーティス...

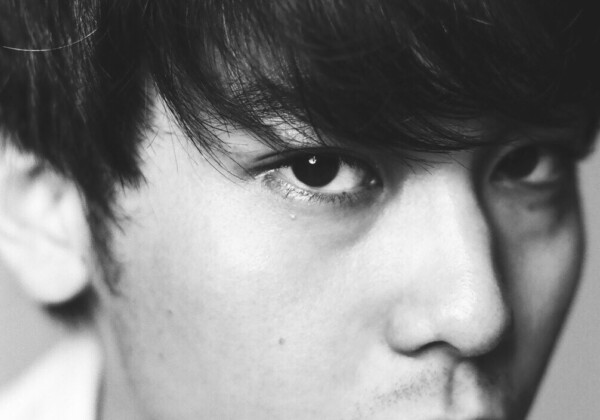

■プロフィール 1998年8月12日、大分県出身。2020年に俳優デビュー。NHK『ファーストラヴ』やFOD『シンデレラはオンラ...

■プロフィール 女優 1997年2月3日生まれ。福岡県出身。ファッションモデルとして雑誌「MORE」や「JELLY」等多数出演。...

意志ある所に道はあり。志を持って動けば、社会は変わる ■プロフィール 1956年 埼玉県浦和市(現在のさいたま市)生まれ。早稲田...

日本の国柄と文化に魅せられて ■プロフィール 日本滞在歴約40年に渡り、神道に深く精通し、2014年6月サンマリノに日本の神社が...

小-scaled-e1619357246522-600x420.jpg)

性格も性別も体形も正反対のコンビが見つけた、お笑い業界の魅力とは ■プロフィール 2019年12月CX系列『ザ・細かすぎて伝わら...

「日本に人生を懸ける」と誓った少年の歩み ■プロフィール 浅草生まれ。終戦を満州で迎えた。一年後、引き揚げて長崎県佐世保市浦頭港...

その時、面白いことを何でもやる! ■プロフィール プロダクション人力舎所属。宮治慎吾(左)/愛知県出身。1990年生まれ。小野龍...

■プロフィール 1990年12月10日生まれ、埼玉県蕨市出身。桐朋学園短期大学卒業。2008年より「AKB48」に在籍。2015...

慶應卒の高学歴コンビが、就活後も諦められなかった「お笑いの道」 ■プロフィール 太田プロダクション所属の漫才師。漫才師の頂点を決...

■プロフィール 1998年東京都生まれ。主な出演作に映画「のぼる小寺さん」(古厩智之監督/20年)、ドラマ「ネメシス」(入江悠監...