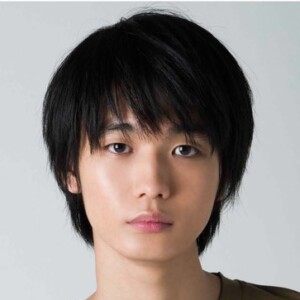

株式会社リコー 代表取締役会長 山下良則

「作業」の効率化を追求し、創造性のある「仕事」をする

株式会社リコー 代表取締役会長 山下良則(やましたよしのり)

■プロフィール

1980年、リコー入社。フランス工場や中国工場の立ち上げをはじめ、英国生産会社の管理部長、米国生産会社の社長を務め、リコーのグローバル化を牽引。2017年に代表取締役社長執行役員・CEOに就任し、多様な社員の活躍を促す社内改革を推進。2023年、代表取締役会長に就任。

リコーはオフィス機器の製造販売で知られているが、近年は顧客の業務DXを支援するデジタルサービスの提供に力を入れている。その根底に流れている思想は、「作業」の効率化により、いかにして人が創造性のある「仕事」をするかだ。山下良則会長にリコーの強みや働くことへの意識について伺った。

学生時代は卓球とアルバイトに精を出していました。もちろん授業には出席をしていましたが、「学校以外で学べること」の重要性に気づき、アルバイトなどの学業以外の活動にも力を入れました。大学では経営工学分野を専攻していたのですが、その頃は高度成長期であり、理系学生は電気メーカーに就職するのが大半でした。そういった中にあって、収益性・将来性・安定性の3つを軸にデータを集め、企業分析を行いました。その結果、収益性と将来性の2つが圧倒的に高かったのがリコーだったので、入社を決めました。

■人は「作業」ではなく「仕事」をするべき

入社後、さまざまな土地で仕事をしてきましたが、特に印象に残っているのは7年間に及んだイギリス駐在です。当時は三六協定もなく、働けるだけ働くことが当然とされていました。私自身も管理部長として身を粉にしながら毎日働いていました。しかし、その中にあってこれだけ仕事をしていても本当に成果として結びついているのか、と疑問に思うようになりました。「仕事」という言葉は、業務内容や作業といった意味でひとくくりに使われていますが、私は機械で代替できる業務は「作業」、創造をもたらす業務を「仕事」と分けて考えています。作業が続くと非常に退屈ですし、なによりも仕事に対する価値を感じなくなってしまいます。作業を一生懸命にしたとしても、競合他社や世界相手に勝てる保証はありません。それならば作業を何かしらの手段を使って効率化し、効率化できた分、人間が本来やるべき仕事をするべきだと気づいたのです。そのほうがたくさんの経験が得られますし、人の幸せにつながるのではないかと考えています。

■働く人の創造性のある仕事を支援

当社では1977年からオフィスオートメーション(OA)という考え方を提唱し始めました。OAとは、事務作業の機械化の意味なのですが、我々は47年以上も前から「作業」を効率化しようとしていました。それを体現するために、コピー機やワードプロセッサー、ファクシミリといった事務作業を効率化するためのハードウェアを開発し、世の中の“はたらく”を支え、進化させてきました。また、リコーは2020年にOAメーカーからデジタルサービスの会社に変革することを宣言。ハードウェアだけでなく、オフィスロボティクスのためのRPAといったソフトウェアの活用やAI技術の開発、他社との提携やオープンイノベーションなども積極的に行っています。また、文字や画像はデジタル化されましたが、まだ完全にデジタル化されていないものがあります。それは人間の感覚です。うれしいといった感情や肌に当たって痛いなどの感覚をとらえてデータ化していきます。そして認識技術・AI技術によって行動や思考を体系化し、ワークフローと結びつけることにより、創造力を最大限に発揮させられると信じています。

■自律型人材が活躍できる環境づくり

最後に人事制度についてお話をさせていただきます。リコーでは2022年度から国内約3万人の従業員に対し、リコー式と呼ばれる独自のジョブ型人事制度を導入しました(リコージャパンは2023年度から導入)。この制度は、デジタルサービスの会社への変革に向けて、当事者意識を持って能動的に実力を磨き、チャレンジする、自律型人材が活躍できる環境づくりを目的としたものです。欧米で見られるジョブ型ではポジションごとに給与がつけられますが、異動などでポジションが変わると給与も変わるといったことが起きてしまいます。対して、リコー式ジョブ型人事制度では、グループグレード設計にして、同一グレード内でポジションが変わるような異動が起きても給与は変わらないようにすることで、適所適材による機動的な登用を実現しました。このように欧米のジョブ型をそのまま導入するのではなく、自社に最適な制度にカスタマイズすることで、社員自身が自らの成長のために自律的なキャリア設計を描くことができるようになります。また、ジョブディスクリプションに応じた公平で納得感のある評価も行えるようになりました。社員の成長と会社の成長は同軸だと考えています。しかし、人が人を評価するのは非常に難しいことです。評価する人自身も成長していかなければ評価される側も頑張ろうとは思いません。そのためにも評価する側のトレーニングも欠かせません。

■message

人間は逆境に立たされたときに大きく成長をします。当社もコロナ禍でプリンティング事業が大打撃を受け、赤字になってしまいました。そのような中にあって、イギリスからコロナ対策の医療用シェルターの開設に必要なネットワーク構築の支援を依頼されました。もちろん赤字の中での苦しさはありましたが、コロナが終息に向かい始めた頃に、世界中からこのネットワーク製品の受注が舞い込み、利益を生み出すことができました。このように逆境の中でも、利他の精神で行動し続ければ、何かしらの成果となって成長するものです。皆さんもぜひそのような成長を目指してほしいと思います。

学生新聞2025年4月号 武蔵野大学4年 西山流生

武蔵野大学4年 西山流生/城西国際大学1 年 渡部優理絵

この記事へのコメントはありません。