Seaside Street Tokyo 2022 開催

2022年8月27日(土)、28日(日)の二日間、お台場エリア一帯に約1,000名の学生たちの歌声が響いた。 会場の中心となるアクアシティ側では二日間の来場者数が12万に達し、屋外のステージだけでも2万人の人出で賑わった。 当初の予想を大きく上回る賑わいに実行委員会一同、感動を隠しきれない様子だった。 募集当初から手応えは感じていた。思えば4月初旬、120組限定で募集を開始したところ予想を大きく超える500組以上の募集メールを前に「みんな表現する場所を求めているんだなぁ」とある実行委員会のメンバーは話す。 初開催のイベントにも関わらず成功した要因は何か?それはアカペラの表現者たちがこのコロナ禍の中でも「歌いたい」という音楽に対する純粋な気持ちを折れずに日々練習してきたことが最大の要因だろう。 来場者の顔ぶれをみてもそれは一目瞭然だった。小さな子供からお年寄り、さらには海外の方まで、みんな足を止めて時には座り込んで、思い思いの楽しみ方で熱唱する学生たちと共に音楽に酔いしれていた。 Seaside Street Tokyo2022実行委員会委員長の東京電機大学 4年 関歩夢氏はこう語る。 ■このイベントを開催しようと思ったきっかけコロナ禍で、大学生のサークルの活動場が限られてしまい自分たちの成果を披露する場所がないと言う声を聞き、それらを解決する場所を作りたかったからです。自分自身も大学1年生から所属していた軽音サークルがコロナを機に活動ができなくなるということがありました。それ以来、サークルの友達と会う機会がなくなり当時仲良くしていたサークル仲間とも疎遠になってしまいました。今回企画したアカペライベントも本番に向けて練習をすることによって、1つの目標を達成しようと仲間と壁を乗り越えたり、楽しいことを分かち合ったりと絆が生まれるものだと思っています。それらを通してできた仲間は今後の人生困っときに必ず支えになってくれると思います。それらの場を作り出すこと、無くさないようにすることを目標としていました。 ■やりがいや苦労実際に当日多くの人に足を運んでいただいて、沢山の笑顔が見れたことがやってよかったなとやりがいを一番感じた部分です。苦労としては、第一回開催ということで実績や予算がない中、ステージ施工や装飾、音響や機材などにかける資金を見出すことが難しかったことです。そんな中でも本イベントの企画趣旨に賛同してくださり、協賛をしてくださった企業様や技術・運営協力をしてくださった方には深く感謝をしております。周りの方々が尽力してくださったこともあり、当日はスムーズに運営を行うことができたので特別苦労という苦労はなかったかもしれません(笑) ■今後の目標本イベントがアカペラサークルの目標となるようにしていきたいです。今回は初開催ながら予想をはるかに超える数の応募があり、出演者を抽選で決めるという形になってしまいました。次回からはステージ数を増やし、より多くの人に出演していただき多くの人にアカペラの魅力を届けれるようなイベントにしたいです。また今回気を配れなかったアカペラサークル同士での交流の機会なども作り、サークル同士の横のつながりも作っていきたいと考えています。 ■大学生へのメッセージ今まではコロナという制約に縛られてきた生活だったと思いますが、これからはまたやりたいことに挑戦していく時代に戻ると思っています。大きくて手が届かなそうなことでも、やりたいと思ったことは周りをうまく巻き込んで仲間を大切に動いていれば必ず道筋は見えてくると思います。今回のイベントもアカペラなどの知識はない状態ではじめましたが、周りの方の助けもあり4000人近くが集まるイベントを作ることができました。自分も皆さんと同じ大学生という立場で良くも悪くも社会を生き抜く難しさを感じることが多々ありますが、自分の中に眠っている「やりたい」ということを叶えるために頑張りましょう!

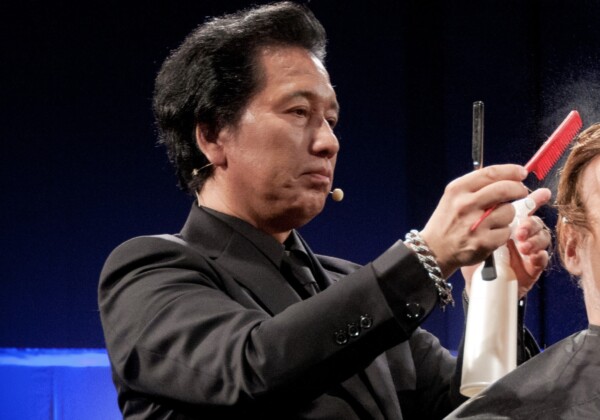

ソニー銀行-南啓二-コピー-600x420.jpg)