- 運営スタッフ

- HOME

- 運営スタッフ

運営スタッフの記事一覧

トキワ松学園小学校

新渡戸文化小学校

ZEXAVERSE TOKYO / ポリスミュージアム「警察博物館」

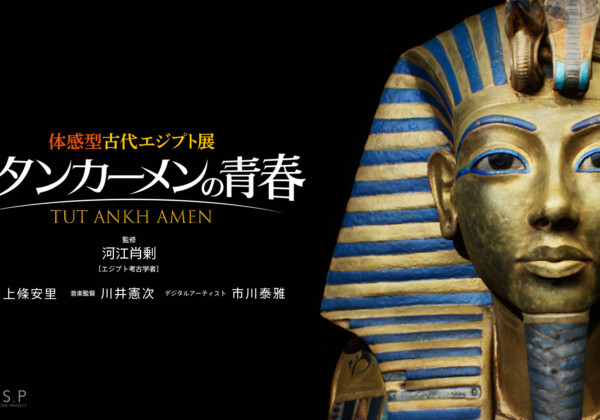

❝AIスマートコーチ❞ ソフトバンク株式会社 / 体感型古代エジプト展 ツタン...

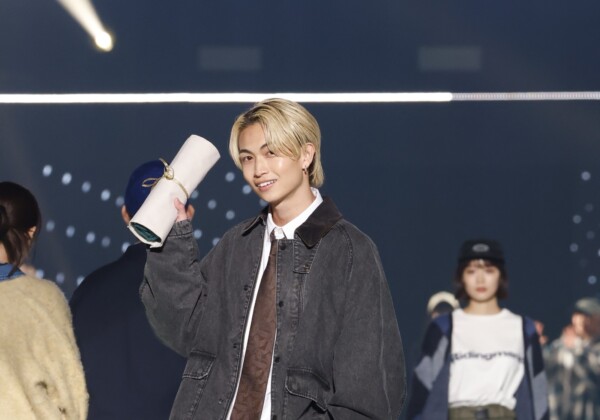

第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WINTER ~綱 啓永~

2023年9月2日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WI...

第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WINTER ~丸山礼~

2023年9月2日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WI...

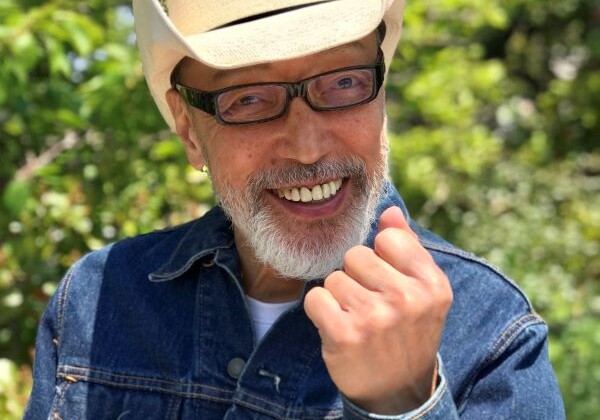

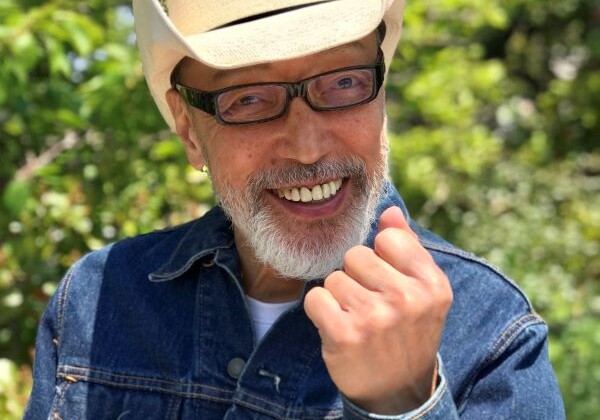

テリー伊藤 コラムVol.10 面白い出合い、一日何回ありますか

「可愛い」この言葉、誰もが幼い頃から頻繫に使う言葉ですよね。赤ちゃんにとっては生まれて最初に耳にする言葉かもしれない。「可愛い赤...

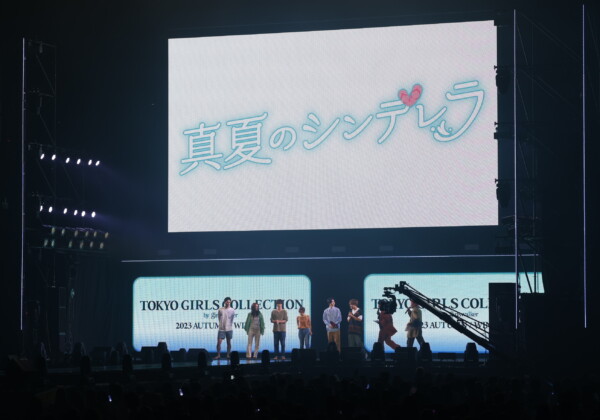

第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WINTER ~真夏の...

2023年9月2日(土)さいたまスーパーアリーナにて『第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WI...

thePARTY 2023 TOKYO開催

thePARTYでの特別企画「TOP OF thePARTY」通称「TOT」。Miss CAMPUS COLLECTIONファイ...

参議院議員 齊藤健一郎

正直者が馬鹿を見ない世界を目指し、子どもが憧れる政治家へ 参議院議員 齊藤健一郎(さいとうけんいちろう) ■プロフィール1980...

日本ヒューレット・パッカード合同会社 執行役員 プリセールスエンジニ...

データファーストで変わりゆくITインフラを考えていく 日本ヒューレット・パッカード合同会社 執行役員 プリセールスエンジニアリン...

AI & ChatGPT展

開催概要 名称:AI & ChatGPT展 in 竹芝(リアル開催)開催日時:7月24日(月) 15:00~21:00開...

「デル女性起業家ビジネスコンテスト 2023」授賞セレモニー

デル・テクノロジーズ株式会社が2023年3月7日より開催していた事業成長戦路として”テクノロジー”を取り...

アーティスト・声優 山崎エリイ

枠にとらわれず、大切なファンを、何度でもキュンと。 アーティスト・声優 山崎エリイ(やまざき えりい) ■プロフィール 第36回...

テリー伊藤 コラムVol.9 日本大学アメフト部の処分が甘過ぎませんか

日本大学アメリカンフットボール部部員が大麻と覚醒剤所持の疑いで逮捕され、アメフト部は謹慎となった。しかし処分はすぐに解除。日本大...

『ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHI』メディア体験会

アシックスジャパン株式会社(以下、アシックス)は、東京・丸の内に位置する『ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHI ...

株式会社ミシャジャパン 取締役/支社長 康 寅圭

コスメを韓国と日本を結ぶ架け橋のような存在に 株式会社ミシャジャパン 取締役/支社長 康 寅圭(カン・インギュ) ■プロフィール...

アンファー株式会社 代表取締役社長 叶屋宏一

お客様を第一に考え、悩みに応じたソリューションを提供する アンファー株式会社 代表取締役社長 叶屋宏一(かなやこういち) ■プロ...

学生新聞映画大賞

■学生新聞映画大賞とは2023年に新設した、「大学生がもう一度観たい映画」を選ぶコンテスト ■概要(目的)①映画の価値、素晴らし...