藤原さくら 私の「好き」と皆さんの「好き」が共鳴する瞬間、そこでしか...

シンガーソングライター 藤原さくら(ふじわらさくら) ■プロフィール1995年生まれ、福岡県出身。シンガーソングライターとしての...

シンガーソングライター 藤原さくら(ふじわらさくら) ■プロフィール1995年生まれ、福岡県出身。シンガーソングライターとしての...

女優・フィギュアスケーター 本田望結(ほんだみゆ) ■プロフィール2004年6月1日生まれ、京都府出身。3歳から芸能活動を始め、...

シンガー yama(やま) ■プロフィールSNSを中心にネット上で注目を集める新世代シンガー「yama」。2018年よりYout...

芸人 ジャルジャル後藤淳平(ごとうじゅんぺい) 福徳秀介(ふくとくしゅうすけ) ■プロフィール2003年結成。高校の同級生で同じ...

-550x420.jpg)

プロダンサー・振付家 TAKAHIRO(たかひろ) ■プロフィールダンサー、振付家、教育者として日米で活躍。櫻坂46・日向坂46...

自分の人生は自分でコントロールする。責任と覚悟を持って取捨選択を 株式会社TBSスパークルエンタテインメント本部ドラマ映画部 プ...

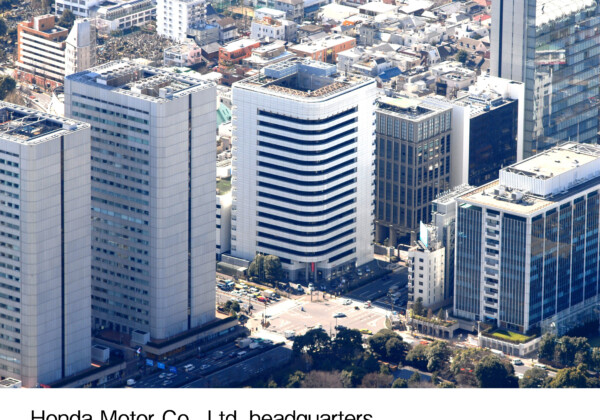

社員一人ひとりが生み出す、「Hondaらしさ」の源泉とは 電動化や自動化など、近年マーケットの変化が激しい自動車業界。そんな自動...

ESDのカリキュラム・マネジメントで「持続可能な社会の創り手」を育てる

Prime Video は、海外で亡くなった方の遺体を母国の遺族の元へ送り届けるプロフェッショナルの活躍を描いた米倉涼子氏主演の...

お客様目線を追求し続け、より豊かなくらしを“DIY” 株式会社カインズ 代表取締役社長 CEO 高家正行 (たかやまさゆき) ■...

2023年3月4日(土)国立代々木競技場 第一体育館にて『第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING/...

時を超え愛され続ける商品である為に社員をサポートし続ける オリンパスマーケティング株式会社 経営戦略室 宇野麻佑子(うのまゆこ)...

サッカー部で培った忍耐力や傾聴力が、今の仕事に活きている M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 上席執行役員 企業情報部...

芸人 インディアンス 田渕章裕 (たぶちあきひろ) / きむ ■プロフィール2010年結成。NSC大阪校で出会った田渕章裕とき...

医療機器の使い手と作り手、営業を通じて架け橋に オリンパスマーケティング株式会社 首都圏営業部 清野剛(せいのごう) ■プロフィ...

2023年3月4日(土)国立代々木競技場 第一体育館にて『第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING/...