女優 畑 芽育

自分が演じることによって、作品をもっと素敵にしたい 女優 畑 芽育(はた めい) ■プロフィール女優。2002年4月10日生まれ...

自分が演じることによって、作品をもっと素敵にしたい 女優 畑 芽育(はた めい) ■プロフィール女優。2002年4月10日生まれ...

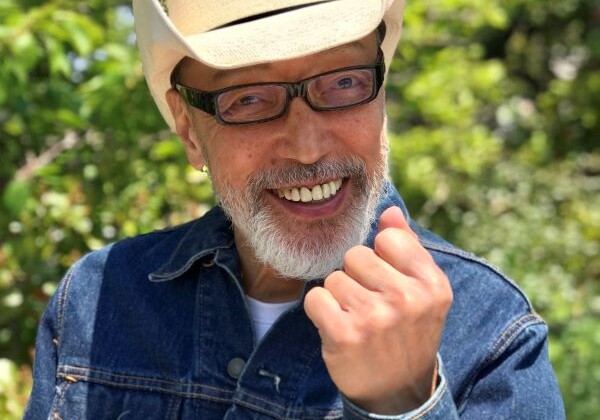

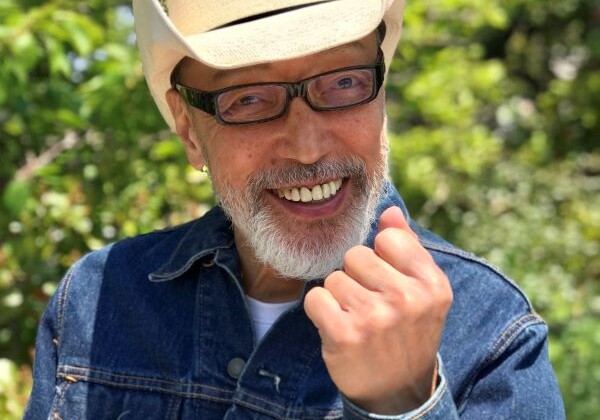

人生は一枚限りの片道切符。欲張って、楽しく「今」を生きていこう 俳優 窪塚洋介 (くぼづかようすけ) ■プロフィール1979年5...

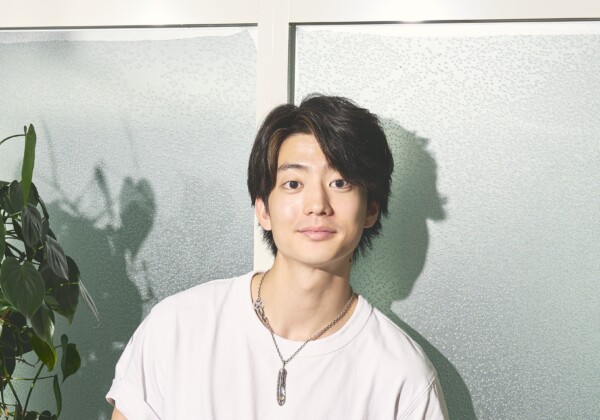

どれだけ華やかな世界に見せられるか。みんなの笑顔やコメントが力になる 俳優 伊藤健太郎 (いとうけんたろう) ■プロフィール19...

小さな成功体験の積み重ねが大切。固定概念にとらわれず挑戦を続けたい 歌手・起業家 板野友美 (いたのともみ) ■プロフィール20...

2020年、後輩芸人にペットボトルを投げつけるなどのパワハラ行為でマスコミから姿を消していたTKOの木下隆行と、2022年、後輩...

HALLEY/大塚健人(上京大生いとをかし)/山本愛優美/渡辺拓磨/西ヶ谷涼太/吉岡恵麻/柴田龍之介

-600x420.jpg)

失敗しても逃げず、繰り返し反省することで人は成長する 学校法人津田塾大学 理事長 島田精一(しまだせいいち) ■プロフィール東京...

私は大の“せっかち”である。スターバックスに行ってもゆっくり落ち着いてお茶を楽しめない。10分で出てくる。高級レストランに行って...

菜々緒(ななお) ■プロフィールドラマ・映画・CM等幅広く活躍中。昨年は劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』、映画『怪...

自衛隊サイバー防衛隊は、2022年に国の要請を受けて発足した新しい部隊であり、防衛省・自衛隊の情報通信ネットワークの監視とサイバ...

-600x420.jpg)

課題解決のために――こどもの未来をつなぐ教育改革 文部科学大臣 衆議院議員 盛山正仁(もりやままさひと) ■プロフィール1953...

一般社団法人 全国豆腐連合会(本社:東京都台東区上野、会長(代表理事):東田和久)は、全国6ブロックの地区大会予選より選出された...

世界を変革する未来のイノベーターの発掘を目的に、30歳未満の30人を選出する「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ...